インフレ時代の不動産投資──“現物資産”の強さとは?

昨今ではあらゆる物価が上昇する「インフレ時代」に突入しています。インフレによって実質的に現金や預金の価値が目減りする中、現物資産である「不動産」への投資が注目されています。

不動産はインフレに強いといった特性があるだけでなく、実態のある資産として一定の価値を保ちやすい点がメリットと言われています。

そこで今回は、インフレ時代においてなぜ現物資産の不動産が強いのかについて解説します。不動産投資における理解を深めたいオーナー様や、インフレ下に強いポートフォリオをご検討されている方は参考にしてみてください。

現物資産としての不動産

「現物資産」とは、土地、建物、金、宝石や美術品など、実際に形のある資産のことを指します。現物資産と対になるのが「金融資産」であり、株式や債券、預金などが該当します。

不動産は現物資産の中でも金と同水準の代表的な資産であり、建物や土地といった物理的なものを保有することから、資産を持つ手段として昔から認識されています。

不動産の経済的価値は、土地や不動産という実体があることに尽きます。

特に建物は、人々の生活やビジネスを成り立たせる「場」そのものとして使われるため、入居者が入って利用されることにより、経済的な価値を継続的に生み出します。

株や債券などの金融資産は、企業動向や国家間のやり取りによって価値そのものに大きな影響を受けることから、不動産は物理的価値からくる経済的な価値が安定しているといった点が優れているポイントと言えるでしょう。

インフレ時の価格上昇と不動産市場

インフレが進むことで、日用品やサービスの料金を始め、世の中のありとあらゆる価格が上昇していきます。

一般的にインフレは現金の購買力を下げるため、現金を保有しているだけで資産が目減りするといった状況になります。この時に有効になってくるのが、経済的価値が安定していて、インフレにも強い資産である不動産です。

不動産の価格は、インフレが起きることで建築コストと土地の取得価格が上昇します。特に東京23区や横浜市、川崎市といった首都圏エリアでは、人が集まっているだけでなく高い利便性があるため、常に一定の需要があります。

そこでインフレで土地や建物自体の価格が上がることで、資産価値が高まったり、家賃収入が安定しやすくなるといった傾向があります。

一方、地方エリアの不動産は取得価格が低いため高利回りを狙えますが、そもそも人口減少といった地域課題を抱えているため、空室リスクやインフレ下での資産価値の下落といったリスクが考えられます。

もちろん、一概に地方エリアがリスキーで、首都圏エリアが安全というわけではありませんので、不動産を活用したリスクヘッジを狙うのであれば、首都圏と地方の不動産を組み合わせた分散投資を狙うことも選択肢になってきます。

下記の表のように一見利回りは良くても、人口減少に対する供給数の割合など注意が必要です。

インフレと不動産の関係において重要なのは、建築資材や人件費の高騰によって新築コストが高騰し、それに紐づいて中古物件の市場価値も上がりやすいということです。

つまり、不動産はインフレ下において価値が目減りしにくいだけでなく、むしろ価値が上がりやすいということです。

インフレ下では金利の上昇にも注意する必要がありますので、投資タイミングは見計らう必要はあるものの、資産に余裕があり、良い物件に巡り会えたのであれば、ポートフォリオを加味した上で投資を検討してみても良いでしょう。

収益性の高い不動産投資とは

不動産投資は、不動産そのものの価値上昇に加えて、家賃収入(インカムゲイン)といった継続的な収益を得られる点もメリットです。インフレ下では物価とともに家賃が上昇する傾向が見られ、これによってインカムゲインが増加する期待も持てます。

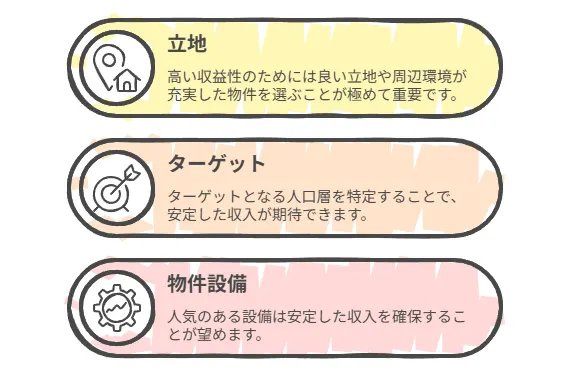

高い収益性の物件を選ぶポイントは、「立地」「ターゲット」「物件設備」の3点が挙げられます。

駅近や周辺環境の充実などの賃貸需要が高い立地の物件であれば、空室リスクを抑えることができるため、安定的に家賃収入を稼げるでしょう。

また、人口層の高い単身者向けにターゲットを絞り、間取りや設備とエリアを組み合わせることで、より高い収益性を担保できます。

物件設備としては、オートロックやバス/トイレ別の間取り、宅配ボックスがある人気のある設備がある物件が好まれる傾向にありますので、不動産会社と相談しながら上手く見定めていくことが大切です。