省エネ住宅が常識に!2025年新基準で変わる住宅選びのポイント

2025年4月、住宅建築のルールが大きく変わりました。これまで中・大規模建築物のみを対象としていた「省エネ基準適合義務」が、すべての新築住宅にも拡大されるのです。

一見すると「建築ルールが少し変わるだけ」と思えるかもしれません。しかし今回の制度改正は、単なるルールの変更にとどまらず、住宅の価値基準そのものを大きく変える転換点となります。

この記事では、省エネ基準義務化の背景や目的、そして住宅購入者・建築関係者にとって重要なポイントを詳しく解説します。

なぜ今、すべての住宅に省エネ基準が義務化されるのか?

これまでは床面積300㎡以上の中・大規模建築物が省エネ基準の対象でしたが、2025年4月からは、一般的な戸建て住宅やアパートを含むすべての新築建物が対象となります。

また、住宅の一部増築においても新基準が適用されるため、注意が必要です。

具体的な新基準の内容

- 断熱等性能等級4以上の確保(建物の断熱性に関する基準)

-

一次エネルギー消費量等級4以上の達成(住宅全体のエネルギー効率に関する基準)

すでに一部の大手ハウスメーカーでは、等級5以上の住宅が標準仕様となっていますが、中小工務店や自由設計の建築家にとっては、新たな知識や設計手法の導入が求められる局面です。

義務化の背景にある2つの国家的課題

実はこの義務化の裏には、日本が直面している大きな課題と、その解決に向けた明確な狙いがあるのです。

カーボンニュートラルの実現

日本は2050年カーボンニュートラルの達成を国際公約として掲げています。現在、エネルギー消費の約3割を建築分野が占めており、住宅やオフィスなどでの省エネ対策が、温室効果ガス削減に直結します。

さらに、国産木材の活用を通じて森林循環とCO₂固定を促進する動きもあり、建築業界全体が環境配慮型へとシフトしています。

エネルギー自給率の向上

2021年時点での日本のエネルギー自給率はわずか13%。その約8割を海外からの化石燃料に依存しており、エネルギー安全保障上のリスクも顕在化しています。

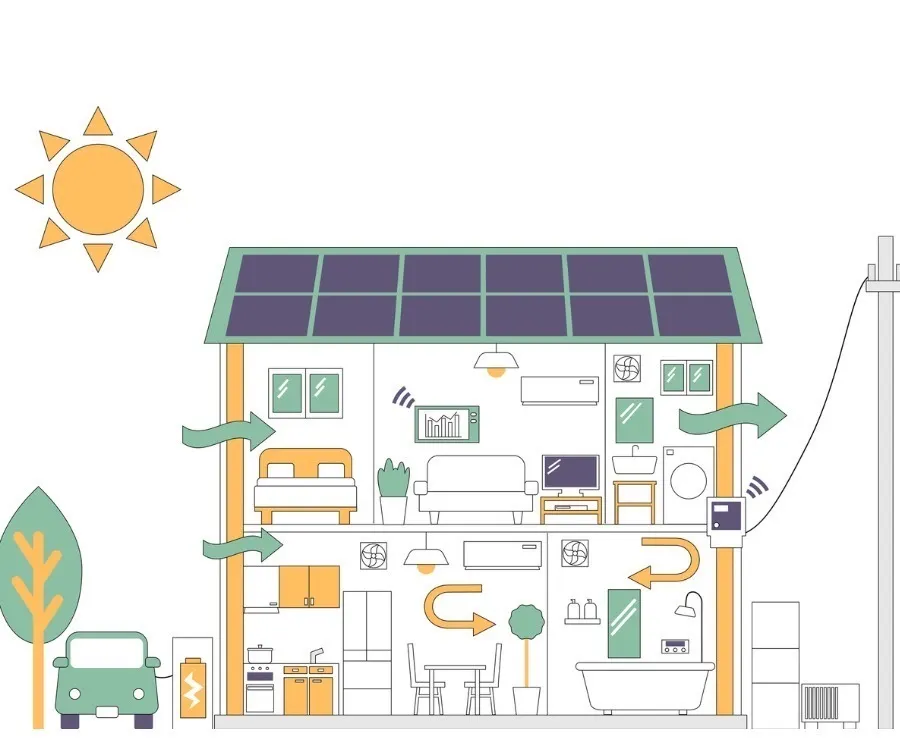

このような背景の中、東京都では2025年から新築住宅への太陽光パネル設置が義務化される予定であり、地方自治体による先行策が全国へ波及する可能性もあります。

設計から施工まで、省エネ対応が当たり前の時代へ

これからは、建てることそのものよりも、住宅の性能が問われる時代へと本格的に移行していきます。

設計段階の変化

2025年4月以降は、新築住宅において「省エネ適合判定(省エネ適判)」が必須となります。これに通らなければ建築確認が下りず、建物を建てることができません。

つまり、設計の段階で断熱材や窓、空調・給湯設備などを見直し、省エネ性能を数値で証明できる体制づくりが求められます。

リフォーム市場への追い風

特に注目すべきは2000年以前に建てられた住宅です。これらの多くは現在の基準を満たしておらず、今後の不動産取引や居住性能の面で不利になる恐れがあります。

そのため、断熱リフォームなどの省エネ改修ニーズが急増することが予想され、リフォーム市場にとっても大きな追い風となるでしょう。

省エネ性能が「資産価値」を左右する時代に

新基準の施行後、「断熱等級4」は最低ラインとなり、それを下回る住宅は市場での評価が下がる可能性があります。これは中古住宅市場にも影響を与える重要なポイントです。

将来的には、金融機関による住宅ローンの金利優遇や、自治体の補助金制度も、省エネ性能を基準とする方向で整備が進むと見られています。つまり、「省エネ住宅は得をする」「基準未達住宅は損をする」構図が強まると考えられます。

2030年・2050年へ向けた住宅の未来像

国が描く住宅の理想像はすでに明確です。

- 2030年:新築住宅の6割以上に太陽光発電を導入、断熱等級5以上が標準。ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)水準の省エネ性能が標準へ

- 2050年:すべての住宅ストックがZEH水準を実現。太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入が一般的に

つまり、将来的には省エネでない住宅は「時代遅れ」と見なされる時代になるのです。

これから住宅を建てる・買うという方は、ZEH水準以上の住宅を目指すことが、資産保全・省エネ・快適性のすべての面で賢明な選択と言えるでしょう。

まとめ

住宅の価値は「建てた瞬間」ではなく、「長く快適に住み続けられるか」で決まります。

2025年4月から始まった省エネ基準の義務化は、単なる制度改正ではなく、日本のエネルギー政策・環境政策の大きな転換点です。

これから住宅の購入や建築を考える方にとって、この動きを正しく理解することは、将来にわたって価値ある住まいを得るための重要な視点となるでしょう。