今、不動産価格は高い?安い?主要都市の価格推移と今後

不動産投資による資産形成を検討する上では、不動産価格の推移はもちろんのこと、増減している背景を理解するとともに、今後の見通しをしっかりと把握しておくことが大切です。

この記事では、首都圏の主要都市の不動産価格の推移を元に、今、不動産価格は高いのか安いのかを考えるとともに、今後の市場動向を読むための情報をまとめて解説します。

不動産価格の現状と高騰要因

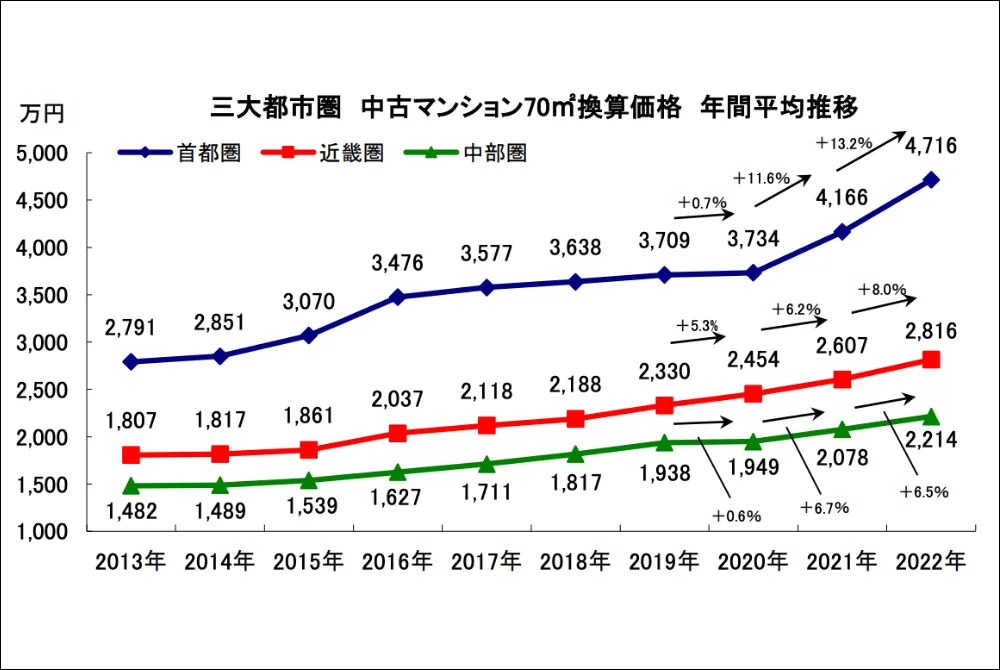

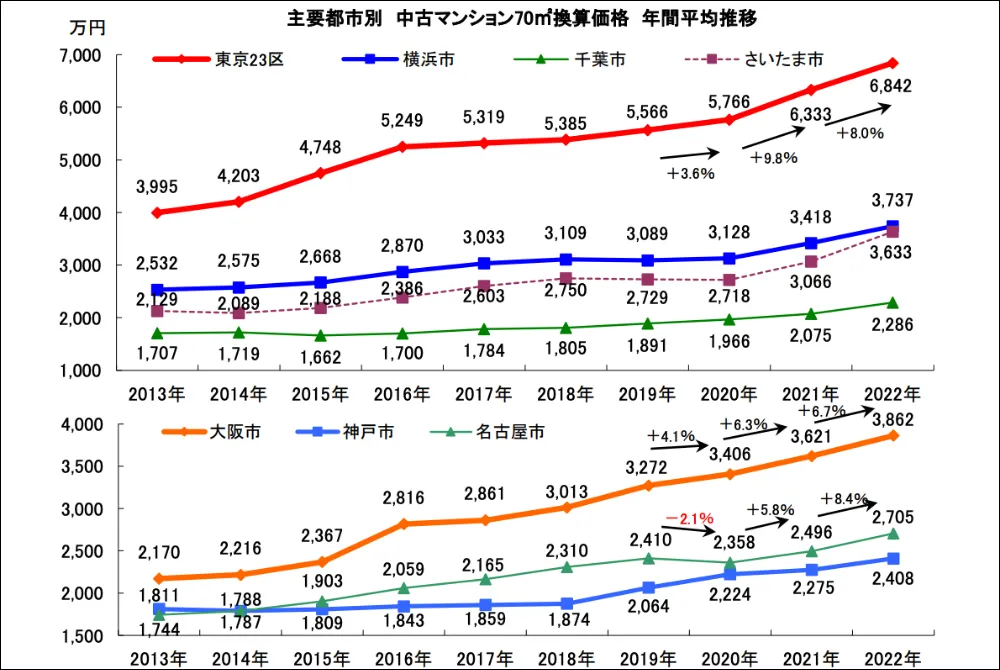

昨今、「不動産価格が高騰している」といったニュースを目にする機会も増えてきている通り、日本の不動産価格は全国的に上昇傾向にあります。特に増え幅が顕著なのが東京・大阪・名古屋などの主要都市です。

国土交通省が公表している地価公示によれば、令和に入ってからコロナが蔓延した令和3年度を除き、3大都市における住宅地の地価は常に価格上昇が続いています。もちろん、地価だけでなく、建物自体の価格も上昇が続いている状態です。

この不動産価格の高騰には、さまざまな要因が複雑に絡み合っていると考えられます。

第一に、建築資材や人件費の高騰が挙げられます。昨今特に叫ばれている円安の影響や、2021年3月ごろから問題視され始めているウッドショック(住宅の柱や土台などに使う木材の需給がひっ迫し、木材の不足により価格が高騰していること)によるコスト増加が引き金となり、新築住宅と中古住宅の両者の価格高騰に繋がっていると言われています。

第二に、世界的なインフレ懸念から、現物資産として不動産を保有したいという投資需要の高まりが挙げられます。昨今でも外国人による日本の不動産購入の問題がニュースで取り上げられることもあるように、海外投資家や富裕層による不動産購入が価格高騰要因に繋がっているという見方があります。

中でも、特に投資用ワンルームマンションの価格は価格高騰の幅が大きくなっています。戸建住宅よりもマンションの方が価格高騰の影響が大きく、今後もしばらくは価格高騰が続くといった見方も複数のアナリストが分析しています。

地域別に見る不動産市場の最新データ

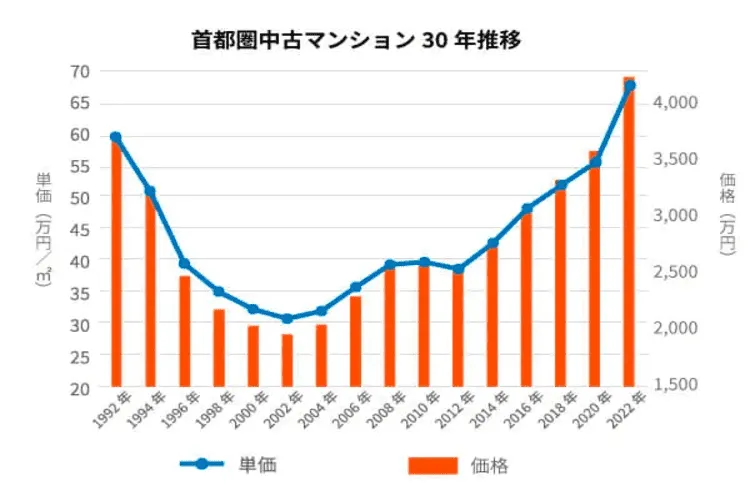

過去30年の首都圏中古マンションの価格の推移をみると、1990年代のバブル崩壊以降大きな低下を続けていましたが、2022年を底値として右肩上がりで上昇を続けています。さらに、2013年以降はオリンピック需要なども相まって、急激な価格上昇が見られます。

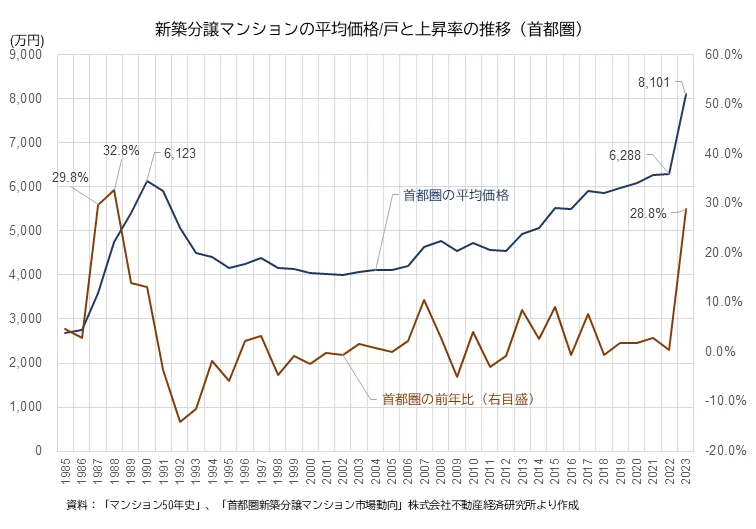

また、ファミリータイプからワンルームまで含む、首都圏の新築マンションの価格推移を経済産業省のデータから見てみると、2000年代前半〜2010年頃までは4,000万円強で推移していた価格が、2023年には8,000万円を超える額になっており、この10年少しで不動産価格が2倍にまで高騰していることが分かります。

一方、地方郊外エリアの不動産価格は、多少なりとも価格高騰の波は見られるものの、首都圏と比べれば緩やかといった特徴が見られます。首都圏よりも遥かに物件価格が抑えられているため、近年の不動産価格は首都圏と地方で二極化が進んでいると言えるでしょう。

ただし、同時に地方は人口が都心よりも少ないため、空室リスクは相対的に高くなりますので、ただ価格が低めだからというだけで物件を選ばないように注意する必要があります。

なお、不動産市場を客観的な指標で把握するためには、地価公示だけでなく、国土交通省の「地価LOOKレポート」や、「不動産価格指数」を活用することが有効です。

不動産は売買事例によってデータが大きく変わってしまうため、できる限り国や研究期間が公表している指標を参考にするのがおすすめです。

市場動向を読むための最新情報

今後の不動産価格を読み解くためには、さまざまな要因を複合的に捉えることが大切になってきます。中でも昨今注目されているのが、金利動向と新築・中古の供給バランスの2点です。

日本では長らく続いていたマイナス金利政策が見直されつつあり、今後は長期的に日銀による金利引き上げが実行されるという見方がされています。ローンの金利が上がることで、返済負担が高まることが考えられますので、不動産価格に少なからず影響があるでしょう。ただし、変化があるとしても緩やかなものになる見通しです。

また、建築コストの高騰や日本での職人不足といった背景から、新築住宅の供給が減少傾向にある点もポイントです。新築住宅の供給数が減少すれば、中古住宅への関心が高まることに繋がり、これまで以上に中古物件に対する需要が高まることになるでしょう。

昨今では、中古物件に対する価値観や考え方が変わってきているため、 築年数の古い物件であったとしても、リノベーションによって状態を良くすれば、空室リスクを大幅に抑えることも期待できます。

さらに、コロナ以降急速に広まったリモートワークの影響もあり、首都圏だけでなく地方郊外の1K・1R物件も再評価の動きが見られます。どういった物件で資産形成をしていくのかを見定めるためにも、専門家に相談するだけでなく、自分でも日々情報を取得していくことがこれまで以上に大切になってきます。